概要

ラマン分光法はレーザー光を分子に照射した時に得られる散乱光を分光することにより、その分子の構造や電子状態に関する情報を得る分光法で、振動分光法の一つである。ラマン分光法の特徴の一つが共鳴効果である。これは、分子をその分子が持つ吸収帯で励起することにより、その吸収帯に由来する振動を選択的に観測する手法である。例えば、ヘムタンパク質は補欠分子族としてヘム(ポルフィリン–鉄錯体)を有するので、ヘムの吸収帯で励起し、ラマンスペクトルを測定するとヘム由来の振動モードが他のモードに比べ、著しく強く観測され、ヘムのモードのみを選択的に観測することができる。このことは、共鳴ラマン分光法に大きな利点をもたらしている。第一に、赤外吸収分光法において水の吸収のため生体分子の測定が難しく、それを克服するため、多くの工夫を必要としているのに対し(ただし、水の吸収という困難を乗り越えた先に優れた研究成果が数多く存在しているのも確かである)、共鳴ラマン分光法ではそのような障壁はなく、水中で機能する生体分子の測定に向いている。第二に、補欠分子族は多くのタンパク質において重要な機能を担っているので、補欠分子族の振動モードを取り出すことができることは、そのタンパク質の性質を知る上で大きな利点である。また、補欠分子族をもたないタンパク質でも芳香族アミノ酸残基は紫外領域に吸収をもつので、その吸収帯で励起することにより、芳香族アミノ酸に関する情報を得ることができる。さらに、紫外域に吸収をもつ核酸などの観測も可能である。本稿では、共鳴ラマン分光法がよく利用され、かつ、その威力を最大限に発揮している好例であるヘムタンパク質について、具体的にその測定法を記す。

目的・イントロダクション等

たんぱく3000プロジェクトのような巨大プロジェクトの後押しもあり、結晶構造が解かれたタンパク質の数が急増(激増)した。今や結晶構造なしにタンパク質を語れない雰囲気があるのは否めない。そういう状況において、分光学的手法を利用した測定にどのような意味があるのか、一見すると分かりにくい。専門外の方には群盲象を撫でるような研究を行っているように思えるかもしれない。しかし、分光学的手法により得られた情報を結晶構造と組み合わせて考えると、そのタンパク質に関する理解が驚くほど深まる。

ラマンスペクトルが与える一つの特徴は、ある特定の部位の電子状態についての情報が得られる点である。その一つが水素結合に関する情報である。ヘモグロビンは最もよく調べられたヘムタンパク質の一つで、酸素運搬体であり、安定な酸素結合体を形成する。この時、酸素の一端はヘム鉄と結合しているが、反対の端は周囲のアミノ酸残基と水素結合を形成することにより、酸素と鉄との結合が安定化されている。近年、ほ乳類以外にも、植物や無脊椎動物などの非常に多くの生物種においてヘモグロビンが発見され、それらのFe-O2伸縮振動が測定され、結晶構造との比較・検討が行われた。その結果、鉄に結合した酸素に複数の強い水素結合が存在する場合~570 cm-1、複数の水素結合が存在する場合~560 cm-1、弱い水素結合しか存在しない場合~550 cm-1にFe-O2伸縮振動がそれぞれ観測されることがわかった(1)。このことから、Fe-O2伸縮振動を測定するだけで、酸素分子周辺の水素結合構造を推測できることがわかる。これは、通常の分解能による X 線結晶構造からは得られない情報である。

酸素センサータンパク質であるHemATは枯草菌に含まれるタンパク質で、酸素に対する走化性の制御系において、酸素センサーとして機能するタンパク質である。このタンパク質の酸素結合体のラマンスペクトルが詳細に検討された結果、三つのFe-O2伸縮振動が存在することがわかり、水素結合の様式の異なる三つのコンフォーマーが提案された(2)。このタンパク質に関しては、酸素の代わりにシアンが結合した結晶構造が報告されているが(3)、シアンは単一の結合様式をしており、ラマンスペクトルで観測されたような多様性は見られない。酸素の結合様式が三つも存在する理由は今のところ明らかではないが、機能しているのはそのうちの一つのコンフォーマーだけかもしれない。このようにラマン分光法で得られた情報を結晶構造と合わせて検討することにより新たな疑問が生まれ、更なる研究を生み出すきっかけとなり、タンパク質に対するより深い理解へとつながる。

以上のような情報が、吸収スペクトルを測定するのと同程度のサンプル量があれば得られるわけであるから、測定しない手はない。しかし、測定装置がどこにでもあるわけでないため、興味をもちながら、測定をためらっている人が多いのが現実ではないかと思われる。そのような時はラマンの測定をしている研究室を積極的に訪れることをお勧めする。本プロトコールは、そのようなラマンスペクトルの測定の経験を持たない研究者が、装置をもつ研究室に試料を持ち込む際に必要な実験上の知識をまとめるとともに、ラマンスペクトルの魅力にとりつかれ、是非装置自作したいという人の参考になる情報もまとめた。

装置・器具・試薬

- レーザー

- クリプトンレーザー BeamLok 2060(スペクトラ・フィジックス)

- アルゴンレーザー BeamLok 2080(スペクトラ・フィジックス)

- ヘリウム-カドミウムレーザー IK5651R-G(金門光波)

- 分光器 500M(堀場ジョバンイボン)

- 回折格子 3000 groove/mm(堀場ジョバンイボン)

- 検出器 液体窒素冷却型CCD検出器 Spec-10 400B(LN)(ローパーサイエンティフィック)

- 光学部品 ミラー、レンズ(シグマ光機、駿河精機など)

- インデン(和光純薬)

- 四塩化炭素(和光純薬、インフィニティピュア)

- ハイドロサルフィトナトリウム(和光純薬、化学用)

- 真空採血管(マルエム、日本ベクトン・ディッキンソンなど)

実験手順

1)レーザーの起動

2)検出器の冷却

3)アライメント

4)キャリブレーション

5)酸化型の測定

6)還元型の測定

7)還元CO (O2) 型の測定

8)データー処理

実験の詳細

1)レーザーの起動

クリプトンレーザーの電源を入れ、冷却水を流し、約20分間ウォームアップする。その後、電流を上げ、レーザーを発振させる。1時間程度放置し、安定化させる。

2)検出器の冷却

CCD検出器のデュワーに液体窒素をゆっくりとそそぐ。初めのうちはデュワーが室温であるため、液体窒素が気化して激しく出てくるので、液体窒素がこぼれないように注意深くそそいでいく。完全に冷却(-115℃)するまで数時間要するので、測定前日の夜からCCDを充填しておくと早く実験が開始できる。

3)アライメント

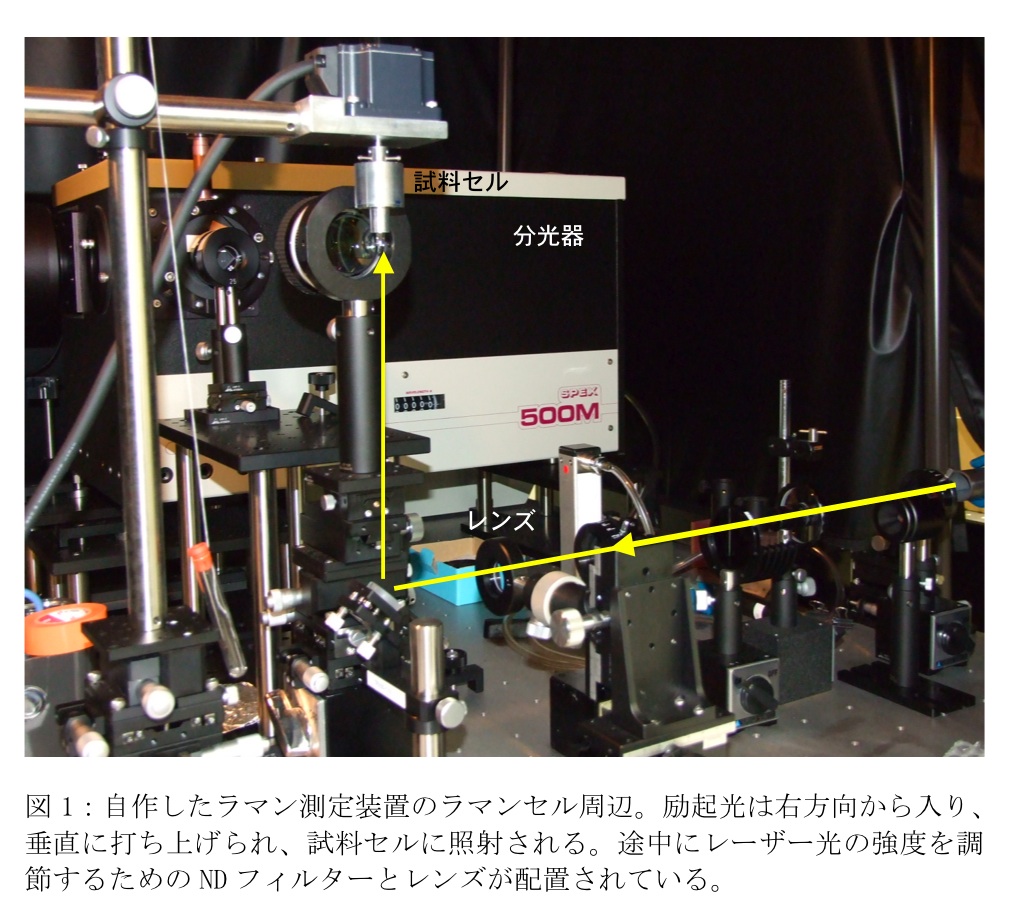

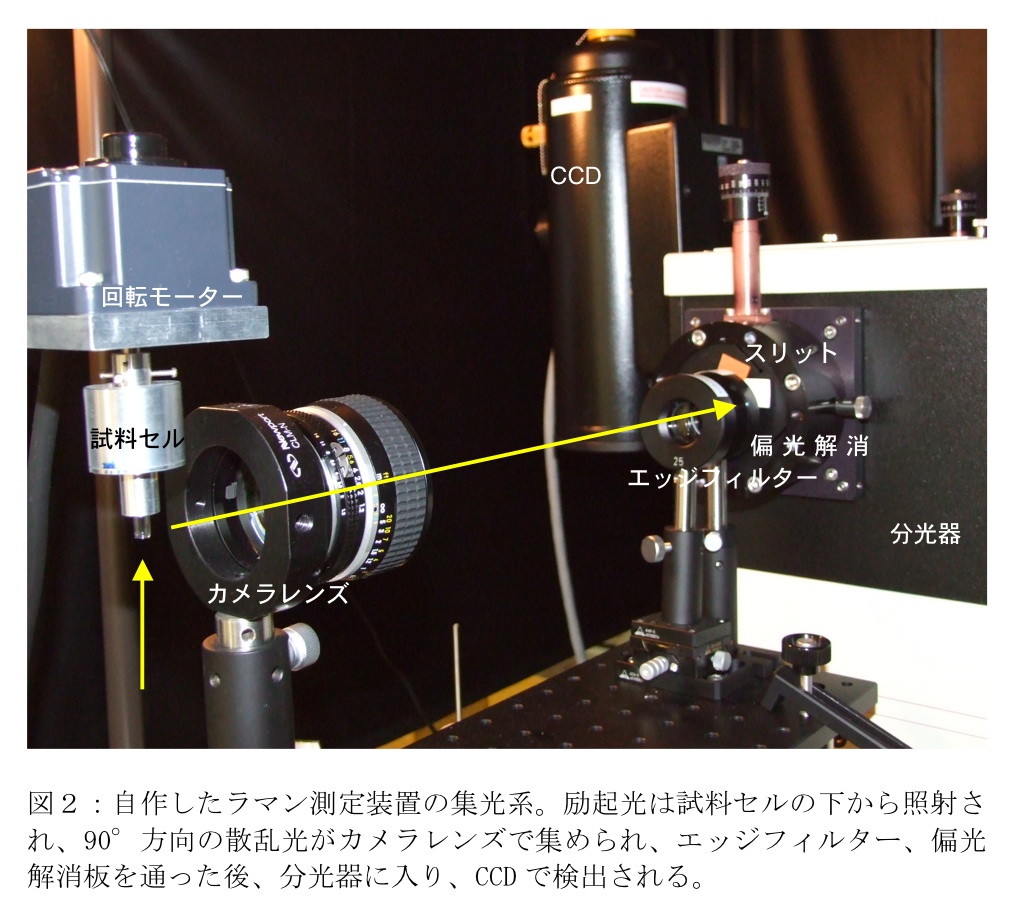

ミラーを用い、レーザー光を試料セルの位置まで導く。セルの手前でレンズで集光し、試料に照射する。途中にf=200のレンズを入れ、サンプル点で集光している。励起光の90°方向に散乱した光を集光し、分光器に導く配置が簡単であるが、試料によっては励起光を斜め45°から導入したり、入射光と同軸上の散乱光を集光する場合もある。ラマンセル周辺の様子を図1、図2に示す。散乱光の集光には我々は市販のカメラレンズを使用している(Aiニッコール 50mm、ニコン)。このレンズで363 nm励起の測定まで使用できるが(ただし、低波数側のシグナルの強度が小さくなる)、それ以下の波長では、UV対応のアクロマティックレンズや対物レンズ(CVIなど)を使用する。ラマン分光では直線偏光のレーザー光を使用するが、回折格子などの反射効率は偏光の向きにより異なるので、分光器のスリットの手前に偏光解消板を置く。レンズの集光距離は波長に依存するため、使っているレーザー波長に適した位置にレンズを置く。また、集光レンズの左右がわずかにずれているだけで、分光器に散乱光が入らず信号が観測されないので、この二点に注意し、アライメントを行う。これらの作業に関しては、初めのうちは測定者に任せておくのが無難である。

なお、アライメント及び測定時はレーザーの散乱光が目に入らないように使用するレーザーに適したレーザー保護眼鏡を着用する。一部透過型の保護眼鏡を使うとレーザー光が見えるので作業しやすい。レーザー保護眼鏡は吸収する波長が決まっており、対応しない波長は全く吸収しないので、使用するレーザー波長を吸収するものを使用する。また、気がつかないうちにレーザー光が腕等に照射することがあるので、必ず長袖を着用する。筆者は紫外レーザーを使用時、アライメント中に腕に紫外光があたり続けているのに気がつかず、5センチほど火傷のような症状になり、皮膚科のお世話になった経験がある。

4)キャリブレーション

初めてラマンスペクトルを測定した時に驚くのは、測定画面に現れるスペクトルの横軸が物理量ではない、ということである。ラマンスペクトルで表示される横軸はCCDチップのピクセルの番号であり、物理量ではない。従って、基準物質であるインデンや四塩化炭素などを測定し、ピクセル番号をラマンシフトに補正する。基準物質のラマンシフトの値は成書にある(4)。可視吸収スペクトルや赤外吸収スペクトルの測定では、画面に表示されるスペクトルは既に横軸が計算された値が表示され、波長や波数を意識することはほとんどないが、実際はこれらの装置でも定期的に波長・波数を校正し、その正確さを確認しなければならないのは言うまでもない。

413 nm励起で分光器500M、回折格子3000 groove/mmを使用した場合、低波数側と高波数側の二枚のスペクトルを測定することになる。そのため、分光器の中心位置を424.0 nmと438.0 nmに移動し、それぞれのスペクトルを測定する。この分光器は波長を駆動した際の再現性に非常に優れているため、試料を測定する前にキャリブレーション用の基準物質のスペクトルを一度測定しておけば、波長を移動する度に基準物質を測定する必要はない。

また、分光器のスリット幅(機械的スリット幅)はスペクトルの分解能を決めるのに重要である。スリット幅が狭いと分解能は高くなるが光量が減る。広くするとその逆なので、適当な広さに設定しなければならない。スペクトルの分解能は分光器や回折格子、励起波長などに依存するので、機械的スリット幅ではなく、光学的スリット幅で検討する。求め方は成書に詳しい(4)。測定する対象にもよるが、一般に光学的スリット幅が10 cm-1以下になるように機械的スリット幅を決める。我々は通常、100~150μmで測定している。

5)酸化型の測定

石英製の円筒ラマンセル(φ5)に100μLのサンプルを入れ、回転モーターに取り付け、2000 rpmで回転させながら、測定する(5)。これは励起光による試料の損傷を避けるためである。回転モーターは様々なものが利用可能であるが、我々はオリエンタルモーター製のブラシレスモーターを使用している。これは長時間使用しても、発熱しないので、測定中に試料の温度が高くなることがない。ラマンセルは石英セルの加工業者に希望のものを作製してもらうが、巧拙がはっきりしているので、必ず試作品を作ってもらう。

1秒露光を繰り返し、シグナルが最大になるようレンズの位置を微調する。自己吸収が起こるので励起光は円筒形のラマンセルの中心ではなく、分光器寄りの位置にする。ただし、セル側面に近すぎると表面からの散乱光が強くなり、低波数側に不自然なバンドが現れるので注意する。

数10秒間の露光を何回か繰り返し、一枚のスペクトルとする。励起光強度 5 mWで5~10分間積算すると、おおむねきれいなスペクトルになるが、試料から発する蛍光の程度による。蛍光が強い場合、より長く積算する必要がある。露光時間を長くしすぎるとCCDが飽和してしまう一方、短い露光時間で何枚も足し合わせると読み出しノイズが増えてしまう。一般には、なるべく長い露光時間にし、繰り返し回数を少なくする方がきれいなスペクトルが得られる。

還元型の測定の際は、還元剤により蛍光が消失することが多く、蛍光による妨害はあまり問題にならないが、酸化型では蛍光が強く測定が困難な場合がある。その場合、バイオラッド社やGEヘルスケアバイオサイエンス社等から販売されているゲルろ過用の担体が充填されたスピンカラムに試料を通すと劇的にスペクトルがきれいになることがある。

酸化型でヘムにシステイン(Cys)のみが配位したヘムタンパク質(P450など)では、アルゴンレーザーの363.8 nmで励起するとFe-S (Cys) 伸縮振動が350 cm-1付近に、また、チロシン(Tyr)が配位したヘムタンパク質を488.0(または514.1)nmで励起するとFe-O (Tyr) 伸縮振動が600 cm-1付近にそれぞれ観測される。

6)還元型の測定

還元型を以下のようにして調製する。ハイドロサルファイトナトリウム(通称ジチオナイト)43 mgを真空採血管にいれ、ゴム栓をし、パラフィルムをまく。ゴム栓に注射針を通して真空ラインに取り付け、減圧にした後、脱気、窒素置換を繰り返した蒸留水(または緩衝液)を1 mL加える(最終濃度0.25 M)。試料の入ったラマンセルを真空ラインに取り付け、脱気、窒素置換を三回繰り返す。突沸しないように慎重に行う。ジチオナイト溶液を5μL加える。この時、ジチオナイトの最終濃度は約10 mMとタンパク質濃度に対し、大過剰である。ジチオナイトが測定に影響を与える場合(酸素体の測定など)、ジチオナイト溶液の濃度を1/10にし、吸収スペクトルで酸化状態を確認しながら、少しずつジチオナイト溶液を加え、還元するとよい。

真空ラインは自分で設計し、工作室やガラス加工業者に作成してもらうのが安価であるが、ビードレックスなどの既製品を購入しても構わない。ガス置換装置という名称で販売されている。真空ゲージを取り付けておくと、真空度がわかり便利である。

還元型の測定は上記のように還元剤により蛍光が消失するので、きれいなスペクトルが得られやすく、励起光強度 5 mWで5~10分間積算すれば十分である。

ヒスチジン(His)が配位したヘムが還元型で5配位高スピン状態の場合、ヘリウム-カドミウムレーザーの441.6 nmの光で励起すると200-250 cm-1にFe-His伸縮振動由来のバンドが観測される。ただし、低波数領域はレイリー散乱やセルの表面からの散乱による影響が大きいので、ノッチフィルターやエッジフィルターの角度を調整しながら、慎重に測定する。ノッチフィルターはKaiser Optical Systems社のものが定評があるが、アンチストークス側を測定する必要がない場合(ほとんどの場合、必要がないと思われる)、Semrock社などが販売しているラマン用のエッジフィルターが安価で、しかも丈夫である。ただし、クリプトンレーザーの413.1 nm用のフィルターは市販品がないので、Kaiser Optical Systems社に製作してもらう。

ヘムタンパク質は500~600 nmにQバンドと呼ばれるヘムの第二の吸収帯をもつ。クリプトンレーザーの568.2 nmのレーザー光はこのバンドを励起にするのに使われる。413.1 nmで励起した時と異なるヘムの振動モードの強度が強くなる。還元型で観測されるν11というモードはヘムに配位したヒスチジンの電荷を敏感に反映するモードであり、このバンドの位置からヒスチジンが中性で配位しているのか、またはイミダゾレート型で配位しているのかがわかる(6)。

7)還元CO (or O2) 型の測定

還元型の試料が入ったラマンセルを真空ラインに取り付け、減圧し、ガスタイトシリンジでCO(またはO2)を加える。COガス等はジーエルサイエンスから販売されている標準ガスが使いやすい。また、O2やCOの同位体ガスは昭光通商などから購入できる。

CO体は非常に光解離しやすいので、レーザーの強度を低くする必要がある。試料により最適な条件が異なるため、1370 cm-1付近の還元CO型由来のバンドと1355 cm-1付近の光解離型のバンドを見ながら、励起光の強度を調整する。このように、Fe-CO(またはC-O)伸縮振動の測定は、COの解離を防ぐことを目的に励起光の強度を低くするため(0.1~1mW)、20~30分間積算する場合が多い。蛍光灯に含まれる水銀は435.8 nmに輝線をもつ。413.1 nmで励起したラマンスペクトルではこの輝線が1261 cm-1に現れる。励起光の強度が低い場合、この輝線がスペクトルに現れることがあるので注意する。

以上、一つの試料であれば、酸化型、還元型、還元CO型の413.1 nm 励起のスペクトルの測定は、レーザーの起動から半日もあれば終了する。タンパク質が室温で安定であれば、試料を交換することなく、すべてのスペクトルが測定可能である。

8)データ処理

初めに波数の校正を行う。「4)キャリブレーション」にも書いたように、得られたスペクトルはCCDのピクセルの番号に対し、プロットされている。インデンなどの基準物質のスペクトルを用い、スペクトルの横軸を決定する。

その後、ラマンシフトに対し、スペクトルをプロットする。この時、試料からの蛍光により、高波数側のベースが上昇することが多いので、ベースライン補正し、ベースラインをフラットにしておくとスペクトルが見やすくなる。

工夫とコツ

ラマン分光装置の詳細

レーザラマン分光装置は堀場Jobin Yvon社や日本分光株式会社等から販売されている。しかし、市販品が必ずしも自分の測定に最適とは限らない。装置は光源、分光器、検出器の三点からなる単純なものであり、自作可能である。測定の自由度が高くなり、目的に合致した装置を組み立てることが可能になるため、多くの研究室でオリジナルの装置を作成している。そのような点では蛍光分光法やNMRなど他の分光法と異なる特徴をもつ分光法であるといえる。

装置を自作する際に考慮する点について、光源、分光器、検出器に関して以下に簡単に述べる。多くの人にとってはあまり関係のない記述と思われるかもしれないが、測定してもらうだけの人にとっても、装置の概略を頭に描くことができ、参考になるのではないかと思う。

分光器:堀場Jobin Yvon製のMシリーズがラマン分光用として定評がある。Mシリーズには1000M(焦点距離 f=1000 mm)、1250M(焦点距離 f=1250 mm)と焦点距離の異なる二種類が存在する(我々が使用している500M(焦点距離 f=500 mm)と750M(焦点距離 f=750 mm)は残念ながら発売中止になった)。焦点距離が長いほど、同じ回折格子を使用した場合、分解能が向上する。しかし、検出器の受光面積には限度があるため、一度に観測できる範囲が減少し、細切れのスペクトルを何枚も測定しなければならなくなり、使い勝手が悪くなる。そのため、自分の目的に合致した分光器を用意しなければならない。しかし、分光器一台は数百万円する高額なものであるため、自分の測定に合わせ、何台も用意するわけにはいかない。その代わり、分光器内に設置する回折格子を交換することにより、分解能を変えることも可能である。回折格子上には溝が切ってあるが、その溝の数は1 mmの間に50~3600本と様々なものが用意されている。同じ分光器で、同じ励起波長であれば、溝数が二倍になれば、分解能も二倍になる。また、同じ回折格子でも励起波長が二倍になると、分解能も二倍になる。

ヘムタンパク質には400 nm付近に補欠分子族であるヘムに由来する強い吸収があり、この吸収帯で励起し、測定することが多い。そのため、クリプトンレーザーの413.1 nmの発振光を励起光として使用し、主に200~2000 cm-1の範囲のラマンシフトを観測する。413.1 nm励起で2000 cm-1のラマンシフトは450 nmに相当するため、400~450 nmに高い反射効率を持つ回折格子を選択すればよい。我々は500Mを使用しているが、この範囲で3000本の溝をもつ回折格子を使用し、低波数側と高波数側の二枚のスペクトルを測定している。一枚のスペクトルで全範囲を測定したい場合、溝数の少ない回折格子を使用すればよい。

堀場Jobin

Yvon製の分光器に関しては、西進商事株式会社が販売代理店であるが、設置、調整、メンテナンス、技術的な相談などを行ってくれ、研究者にとってありがたい存在である。

検出器:現在はCCDが検出器として使用されている。暗電流によるノイズを抑えるため、冷却して使用する。電子冷却型と液体窒素冷却型の二種類存在する。液体窒素冷却型は測定の度に液体窒素をデュワーに入れ、CCDを冷却する手間が掛かる。最近では、冷却水不要で-80℃まで冷却可能な電子冷却型が存在する。しかし、暗電流の量は液体窒素冷却型の方が圧倒的に少ないため、液体窒素が利用できる環境であれば、液体窒素冷却型を選択する方がよい。光を電流に変換する量子収率は波長により異なるため、使用する波長に適したものを選択する。以前は、近赤外領域の測定はCCDの使用できなかったが、最近では700~900 nmで90%以上の量子収率をもつCCDが存在する。また、300 nm以下の紫外領域は量子収率は著しく低いが、UV用のコーティングにより増加するので、紫外領域で使用する予定がある場合、あらかじめコーティングしたものを使用する。また、表面照射型と背面照射型の二種類存在するが、背面照射型の方が量子収率は高い。

我々はPrinceton Instruments製のCCDをJobin Yvon製の分光器に取り付け使用しているが、Princeton Instruments社と同じグループであるアクトンリサーチ製の分光器やJobin Yvon製のCCDもそれぞれ存在する。同じメーカーの分光器とCCDを使用する場合、取り付けが容易であるが、異なるメーカーの分光器と検出器であっても接続は可能である(ただし、分光器の焦点距離とCCDの受光面の位置をメーカーに確認し、取り付けが可能か確認する必要がある)。メーカーが異なる場合、取り付け用の治具が必要になるが、それぞれのどちらかのメーカーが対処してくれる。

光源:光源にはレーザーを用いる。タンパク質科学の分野においてレーザーを光源に用いる分光法としては蛍光分光法がよく知られている。近年、固体レーザーの開発が目覚ましく、蛍光顕微鏡等で使用されるアルゴンレーザーは固体レーザーに置き換えられ、装置が著しく小型化した。気体レーザーは使用する電力量が大きく、また冷却水を必要とする場合が多く、設置するために電源や冷却水の工事を必要とする上、電気代、水道代に多額のコストが掛かるのに対し、最近の固体レーザーは100 Vのコンセントで動作し、しかも冷却水が不要なので、非常に優れている。しかし、ラマン分光法では今でも気体レーザーが主流である。その原因の一つはラマン分光法の高い分解能にある。例えば、ヘモグロビンに結合した酸素分子のFe-O2伸縮振動は540~570 cm-1に観測されるが、550 cm-1と560 cm-1では酸素分子の周囲の水素結合の形成のし方が明らかに異なることが知られる(1)。413.1 nm励起で550 cm-1のラマンシフトの光は波長に変換すると422.70 nmであり、560 cm-1では422.88 nmである。つまり、わずか0.18 nmの波長の差がラマンスペクトルでは重要な情報をもたらす。また、同位体シフトを観測する場合、数 cm-1の差を観測することがあり、その場合、波長の差は0.1 nm以下である。そのため、ラマンスペクトルの測定に十分な線幅をもつ固体レーザーは少なく、いまだにラマンスペクトルの測定においては気体レーザーが使われている。また、気体レーザーの特性として、複数の発振線をもつレーザーが少なくない。アルゴンレーザー場合、レーザーチューブの状態にもよるが遠紫外から近赤外まで10本以上の発振線が存在し、サンプルにより励起光を選択することが可能であり、共鳴ラマンスペクトルの測定には有効である。

試料の調製の注意点

ここではヘムタンパク質を測定する際の注意点を述べる。観測したいモードにより必要とする試料濃度は異なる。最も基本的なヘムの振動モードを観測する場合、試料の濃度は10~20μM程度、0.1 mLあれば十分に測定できる。必要量としては吸収スペクトルの測定と同程度なので、サンプルの調製に関する障壁は低いと思われる。

同じ振動分光法である赤外吸収スペクトルやNMRスペクトルの測定は試料がアグリゲーション等の問題を起こさなければ、試料の濃度が高いほど、上質のスペクトルが得られる。しかし、ラマンスペクトルの場合、濃い試料が必ずしもよいスペクトルを与えるわけではない。濃度が高すぎると試料自体が励起光を吸収してしまい、広い範囲からの散乱光を集めることができなくなり、また、散乱光が試料自身により吸収されてしまうため(自己吸収)、セルから出てくる散乱光が非常に弱くなってしまうためである。つまり、励起光強度に対するシグナル強度の直線性がよくない。この点は蛍光スペクトルとよく似ている。全くシグナルが観測されない試料でも1/10に希釈することにより、きれいなスペクトルが得られることもある。測定に慣れていなかったり、測定に気合いが入りすぎていると濃い試料を用意してしまい、全くシグナルが得られないことがある。更に濃い試料を測定し、状況がより悪化する、ということが共鳴ラマンスペクトルの測定ではよく起こる。冷静になり、試料の濃度を薄めてみると、突然きれいなスペクトルが画面に表示され、感動を味わうことができることがある。この点に関しては、測定者の技量が問われるところであるが、おおよその目安としては、励起光の吸光度が1~2程度の試料でまず測定し、そこから濃度を濃くしたり、薄くしたりして、自分の試料にベストな条件を見つける。

ラマンスペクトルの最大の障害は試料からの蛍光である。励起光により、試料中の不純物、または試料そのものからが蛍光を発する場合がある。蛍光スペクトルはラマンスペクトルに比べ非常にブロードであるため、ラマンスペクトル中に特徴のないバックグラウンドとして現れる。ベースラインが上昇するが、ベースラインを差し引くことにより、ラマンスペクトルを取り出すことができる。しかし、あまりに蛍光が強すぎると、CCDの露光時間を長くすることができず、ラマンシグナルを積算できなくなり、十分なS/N比のスペクトルを得ることができなくなる。ヘムタンパク質の場合、タンパク質から遊離したヘム(及びその分解物)や大腸菌の発現系によりタンパク質を調製した場合、大腸菌が合成するフラビンなどが蛍光の主な要因になる。これらの分子はゲルろ過カラムにより容易に分離できる。従って、ラマンスペクトルを測定する場合、精製の最終過程にゲルろ過カラムによる精製を行うのが望ましい。

この他に共鳴ラマン分光法をタンパク質の研究に用いた例が成書にあるので、それらも参考にされたい(7-12)。

文献

- Egawa, T. & Yeh, S. R., J. Inorg. Biochem., 99, 72-96 (2005)

- Ohta, T. et al., J. Am. Chem. Soc., 126, 15000-1 (2004)

- Zhang, W. & Phillips, G. N., Jr. Structure, 11, 1097-110 (2003)

- 浜口宏夫, 平川暁子, ラマン分光法, 日本分光学会測定法シリーズ17, 学会出版センター (1988)

- Aki, M. et al., J. Phys. Chem. B, 104, 10765-74 (2000)

- Verma, A. L. et al., J. Am. Chem. Soc., 110, 6617-23 (1988)

- 外山聡, 原田一誠, 紫外共鳴ラマン, バイオ高分子研究における物理化学的計測とその応用, 1-29, 学会出版センター (1992)

- 西村善文, 時間分解共鳴ラマン分光と顕微分光, バイオ高分子研究における物理化学的計測とその応用, 33-50, 学会出版センター (1992)

- 北川禎三, 振動分光法, 構造生物学とその解析法(京極好正・月原冨武), 156-74、共立出版 (1997)

- 内田毅, 北川禎三, 可視・紫外・赤外・ラマン分光法, バイオ高性能機器新技術利用マニュアル, 1693-99, 共立出版 (2004)

- 宇野公之, レーザラマン分光, 生命科学のための機器分析実験ハンドブック(西村善文), 65-8, 羊土社 (2007)

- 竹内英夫, 紫外共鳴ラマン分光, 生命科学のための機器分析実験ハンドブック(西村善文), 69-73, 羊土社 (2007)